ざっくり簡単に分かる!

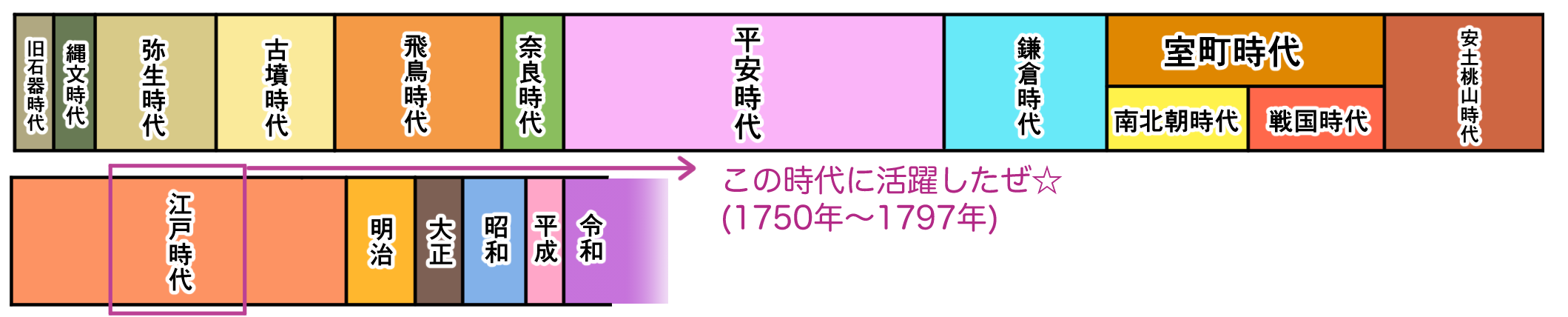

『蔦屋重三郎』1750年~1797年

出版文化の革命児、時代の流れに抗いながらも進化を続ける江戸のメディア王☆

ざっくり「蔦屋重三郎」の生涯!

吉原に生まれ育った男児、通称「蔦重」!

蔦屋重三郎は1750年1月7日に新吉原(現在の東京台東区辺り)に父、丸山重助と母、津与の間に生まれ7歳で母の元を離れ喜多川氏の養子になります。(本名は喜多川柯丸、蔦屋は喜多川氏が経営していたお店の屋号)

そこで重三郎は遊女と客の間を取り持つお店である引手茶屋を手伝って過ごしますが、23歳の時に『書肆本屋耕書堂』という本屋を営み始め、そこで鱗形屋孫兵中心となって販売していた『吉原細見』の卸しや小売りなどをしておりました。

吉原の妓楼やそこに所属している遊女のランクや芸者、引手茶屋の地図が掲載されている風俗情報誌のこと

しかし鱗形屋が重版事件(海賊版の本を販売してた事件)をで処罰されてしまってからは、生まれも育ちも吉原の重三郎だからこそ作れる充実度の高い「籬の花」という吉原細見を自分で作って売るようになります。

怒涛の名作本達のプロデュース!

勢いの止まらない重三郎はそこから沢山の本をプロデュースしていくことになります。

| 25歳頃 | 『雛形若菜の初模様』デビューする遊女に流行の着物や髪型をさせて華やかに描いた、ファッション雑誌のようなもの |

|---|---|

| 26歳頃 | 『青桜美人合姿鏡』遊女の姿を四季の移ろいをテーマに描いたもの |

| 27歳頃 | 戯作本 ※娯楽小説 |

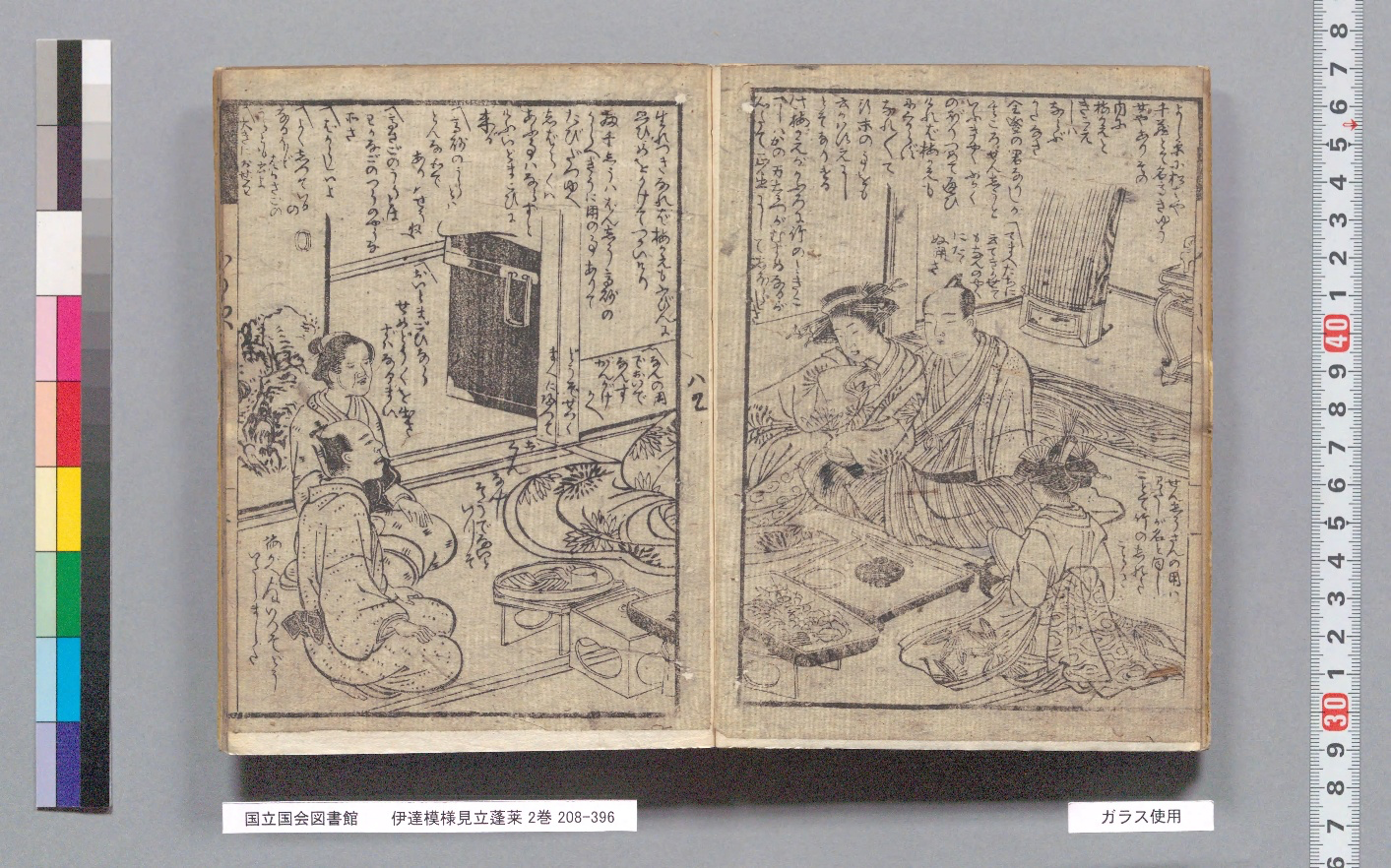

| 30歳頃 | 黄表紙※風刺や洒落を効かせた大人向け絵物語 |

↓この頃に重三郎が手がけた黄表紙本『伊達模様見立蓬莱』

『伊達模様/見立蓬萊』(国立国会図書館所蔵)

出典:国書データベースhttps://doi.org/10.11501/8929638

因みに33歳の頃には自ら『蔦唐丸』というペンネームで狂歌師としても活躍していたそうです。

質素倹約で大打撃⁉︎「寛政の改革」!

しかしそんな中、天明7年(1787年)重三郎37歳の頃、世の中では松平定信による『寛政の改革』が行われました。それは天明2年頃から続く飢饉による幕府の財政危機を乗り切る為の政策で、詳しくはこんな内容でした。

①倹約しよう!(贅沢禁止!)

②農家出身の人は地元に帰ってお米作ってね!

③お米が無くならないように蓄えとくね!

④出版物も豪華な物にしないように!

などなど…。

しかしこの④番目。質素倹約の為に重三郎が力を入れて来た出版物まで厳しい規制がかかってしまいます。

そこで重三郎は民衆の不満を代弁するかのように、松平定信が行なったこの改革を風刺するような本(文武二道万石通)などの本を出しますが、それがバレて発禁処分にされてしまいます。

さらに寛政3年(1791年)重三郎41歳の頃には幾つかの黄表紙本も摘発され、重三郎には厳しい罰金が科せられ、財産の半分を失うことに…。

これらの経験から重三郎は偽作本の出版を控えて、真面目な学術書などの出版も増やしていくのです。

重三郎の試行錯誤!

この間に重三郎は時代に合わせて色んな形の本を打ち出そうと奮闘します。その中でも有名なのが、喜多川歌麿の美人画や東洲斎写楽の役者絵などがあります。

これは売れるのでは⁉︎

と頑張った重三郎でしたが…。

美人画:人気の町娘を描き、会えるアイドルのように打ち出したが幕府から絵の中にモデルの子の名前を書いちゃダメと言われ、じゃあ名前じゃないけどあの子だって分かるような記号を入れちゃえ!と工夫したがそれも禁止に…。

役者絵: 歌舞伎の役者絵を描いて出すけど、あまりに役者の特徴を捉え過ぎていて不人気だったとか…。

その内写楽も重三郎の元を去っていき、なんとか関係を取り戻そうと奔走するも重三郎は体調を悪くしていき、寛政9年(1797年)5月6日、重三郎は47歳でこの世を去りました。(原因は脚気だと言われているそうです)

◉因みに江戸時代後期の文化文政時代(1804〜1830)を最盛期とした、江戸中心に発展した町人文化の事を化政文化、または化政時代と言うようです。重三郎はその時代を盛り上げた版元の1人でした。

蔦屋重三郎の有名な出来事

機転を効かせ、器の広い男!

重三郎はとにかく流行に敏感で、そして器量がよく人当たりも良い人だったと言われております。

どこかでアレが流行っていると聞けばそれを取り入れて新しい何かが作れないものか、才能がありそうな人を見つければ衣食住の世話までしてやり、その才能を生かしてやろうとしたり。

顔の広さや腰の低さは、重三郎の新しいモノを生み出していこうという姿勢の大きな強みとなったことでしょう。

こぼれ話コーナー!

狂歌は現代のSNS?

狂歌とは短歌のリズムで世の中の出来事や人などを面白おかしく風刺した歌のことで、これらは身分関係なく、狂名という面白ハンドルネームを使って日常の面白ネタや昔の和歌をもじったパロディを歌ったりして楽しんでいました。

因みに重三郎も自ら『蔦唐丸』という狂名で参加したり、他の狂歌師達を連れて吉原で遊びまわっていたそうです。そして当時まだ無名だった喜多川歌麿の絵も入れた狂歌本も出版したそうです。

しかし身分関係無くハンドルネームで面白い事言えた人が有名になるって、なんだか現代のSNSにも通じるところがありますね。