ざっくり簡単に分かる!

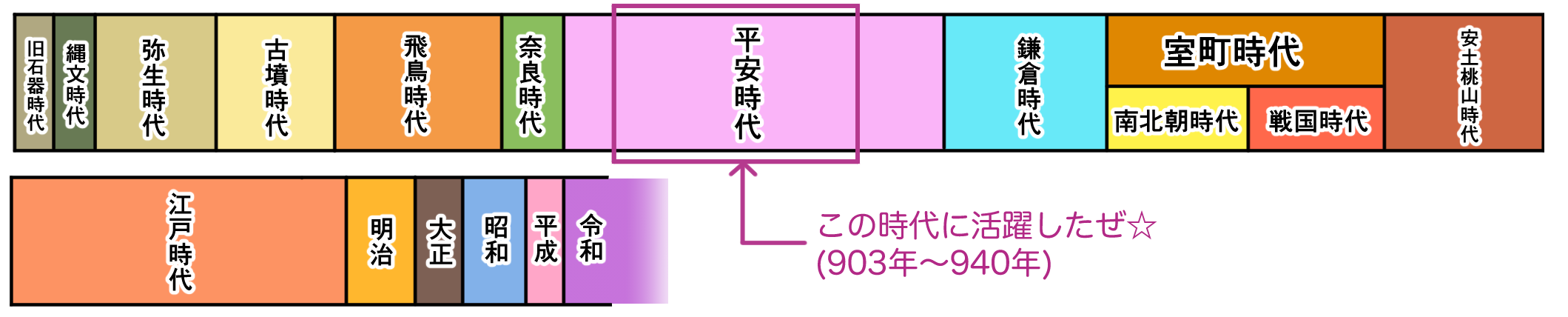

『平将門』(903年〜940年)

女性と領地を奪われブチ切れ!日本三大怨霊となった最恐の男!

ざっくり「平将門」の生涯!

天皇の血を引くものの出世に恵まれない時代

平将門は桓武天皇のひ孫である父の子供で、父良将が収めていた領地、下総国佐倉(現在の千葉県佐倉市)から15歳で将門は平安京へ出て藤原忠平を主君として使えます。

しかし、将門は当時の警察のような役割を持っていた「検非違使」になりたかったのですが、藤原氏の権力ばかりが強くなった政権下でそれは叶わず、父の死をきっかけに12年の時を経て将門は地元へと戻って来ました。

ところがそこで将門はとんでもない事実を知ることになります。

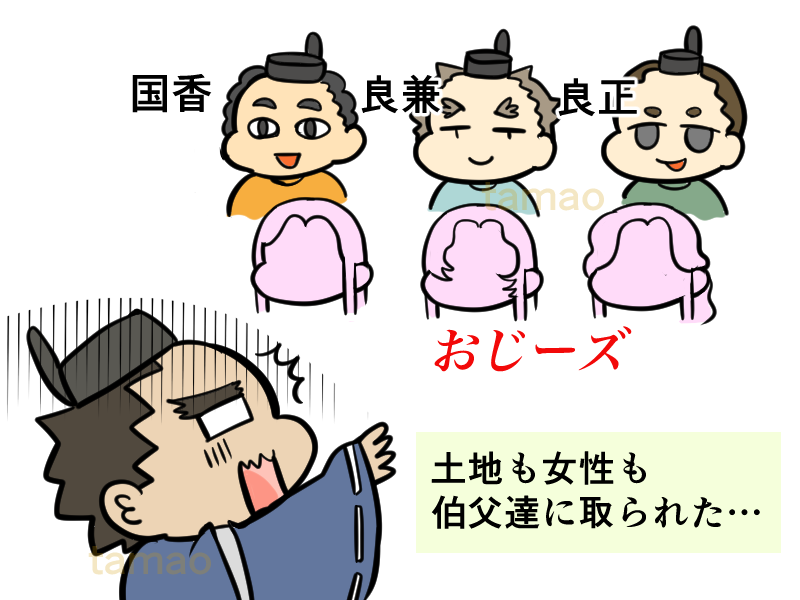

なんと、亡くなった父の領地を子供の将門の知らない所で叔父達「国香」「良兼」「良正」が勝手に父の遺した領地を自分達の物にし、さらに将門がお嫁さんにしたいと思っていた源護の娘達も同じく叔父達に取られていたのです。

さらにその後、妻となった女性まで源護の息子達に取られてしまいます。

ブチ切れ将門!『将門の乱』の始まり!

父の領地、好きだった女性、妻。それらをとことん奪われた将門はもう我慢の限界!

他にも原因はあるとされますが、これらが有名な「将門の乱」へと繋がっていくキッカケと言われています。

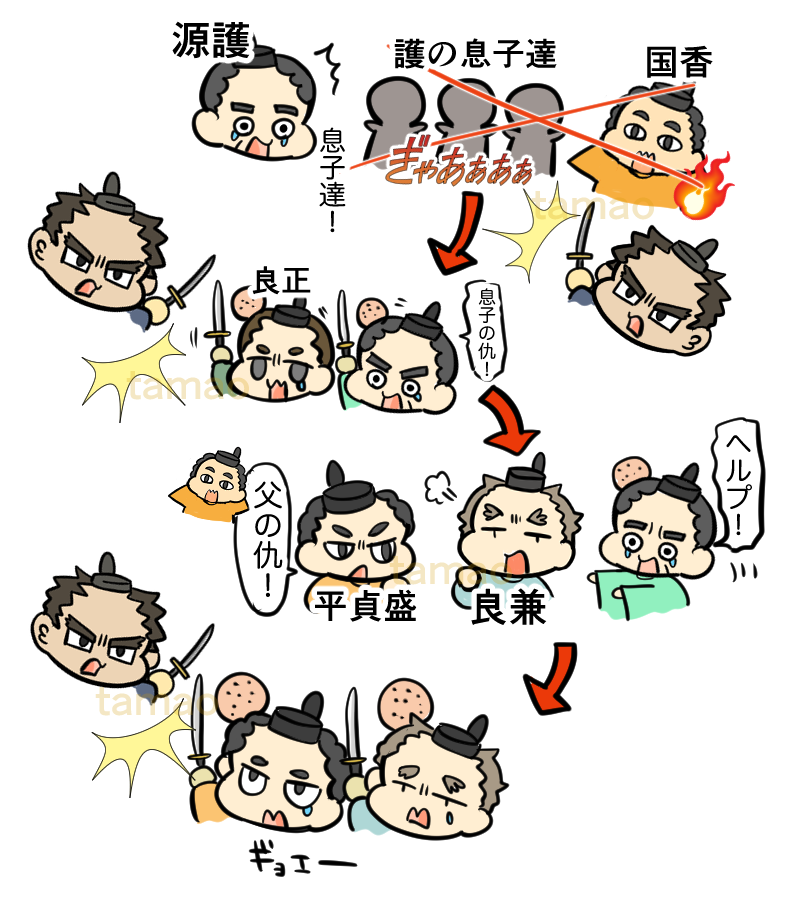

935年 将門は伯父の国香と源護の三人の息子を殺害。これに怒った源護と良正はともに将門に挑みますが撃沈。源護は良兼に助けを求め、殺された国香の息子である平貞盛(平清盛の祖先)と連合軍を組みますがこれもまた敗退。

この事態に源護が朝廷に「将門ひどいです!」と訴えた事により将門は捕えられてしまいますが、937年に朱雀天皇が元服(昔の男子が成人した事を示す儀式)する際に罪を赦され自由の身に。

その後も将門と良兼一族との仲は悪く、色々な内輪での揉め事もあったりして、将門は良兼の兵を駆逐し、良兼はその後病気で死んでしまいます。

将門最強⁉︎内輪揉めから国取りへ!

そんなこんなで「平将門強いらしいぞ⁉︎」という噂はどんどん広がっていきます。

その噂を聞いた「藤原玄明」が将門の元へ現れ、税金不払いで常陸国府(現在の茨城県辺り)と揉めているので匿って欲しいと頼って来たので、玄明を追ってやってきた常陸国府に将門は玄明の身柄の引渡しを拒否します。

将門は彼を自由にしてやってくれと言うが国府はそれを拒否し宣戦布告をしてきた為、戦う事に。

この時将門の兵1000人vs国府軍3000人と兵力に差があったにも関わらず将門は圧勝。

その際将門は常陸国の国の証である印綬(朝廷が国司に与えた国の証明書)を没収。つまり将門は国を奪ったということになり、朝廷の敵、朝敵となってしまうのでした。

新皇誕生⁉︎呪いにも負け無い強靭な男

内輪の揉め事から始まった戦いでしたが、いつの間にか将門の敵は朝廷へ。

しかし今の国の在り方は藤原氏一強の政権で、国司達もやりたい放題で重い税などで苦しんでいた民衆達に溢れており、ならばこのまま他の国も自分が奪ってしまおう!と、将門はそのまま関東8ヵ国(上総、下総、安房、下野、武蔵、相良)を占領してしまいます。

そして将門は自らの事を『新皇』(新しい天皇)と宣言するのでした。

天皇はこの事態に激怒!将門を倒す為に呪い(祈祷)をするも空振り。誰でもいいから将門倒してくれたら貴族にしてあげます!と言うと、将門に恨みを持つ貞盛は、貴族に憧れていた藤原秀郷と協力し、その戦いの中で将門は額に矢を受け討ち死にしてしまいます。(享年38歳)

将門が新皇となった時代はたったの2ヶ月で終わりを迎えたのでした。

平将門の有名な出来事

将門死後の伝説

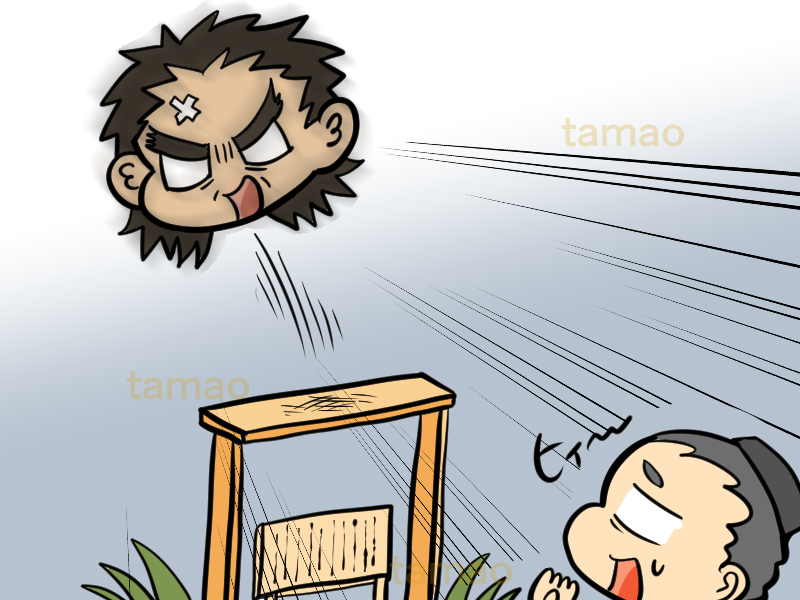

将門は討ち取られた後、その首は京都の七条河原に何ヶ月も晒されていたが、その間も眼は力強く見開き、歯軋りをしているような顔を保ち続けていたとか。

またその首はある日、胴体を求めて白く光り東の方(故郷)へと飛んでいったと言われています。

今も東京に鎮座する『将門塚』

将門の首塚は今までに何度か撤去しようとしたが、その度に不慮の事故や不審死が相次ぎ、塚の取り壊しは中止されてきました。

・関東大震災復興の際、塚を撤去して大蔵省の仮庁舎を建てた所その工事に携わった人達が相次いで不審死

・第二次世界大戦終戦後の都市復興の際も不審な事故が相次ぎ、ブルドーザーが横転し投げ出された運転手が亡くなり、そのブルドーザーの前に塚がある事を発見し取り壊しが中止。

そして現在、将門塚は東京都千代田区大手町に鎮座しております。

こぼれ話コーナー!

『日本三大怨霊』の1つ

上記で説明したように平将門は現代でも恐れ多い存在として崇められていますが、他にも日本の有名な怨霊として代表されるのが

『菅原道真』と『崇徳天皇』

が言われています。

菅原道真は政治的な策略により流罪にされ無念の死の後、都で様々な災が起きた事により怨霊と呼ばれていましたが、現在は生前の功績の方への注目が強まり学問の神様として祀られる方が多いです。(太宰府天満宮)

崇徳天皇は保元の乱で敗れ、讃岐へと流された死後、都で様々な災いが起きた事により怨霊と呼ばれていましたが、讃岐で「一切の欲を断ち切る」と縁切りをした事により、縁切りで有名な安井金毘羅宮の主祭神とされています。

このように歴史上色んな物語を持った人物達は時に怨霊として恐れられたり、またこうして崇められたりもするのはなんだか面白いですよね。